年金手帳が廃止?マイナンバーカードで各種届出・申請が可能になる

年金手帳が廃止?マイナンバーカードで各種届出・申請が可能になる

目次

年金手帳から基礎年金番号通知書へ

令和4年4月以降に「年金手帳」が廃止されたことを皆さんはご存知ですか?

「年金手帳」は、今まで納付した保険料の確認や年金の各種届出の際に必要になる書類で、国民年金や厚生年金の加入時に交付されていました。

今回は、新たに変更される基礎年金通知書について解説していきます。

年金手帳は廃止となりました!

今回はクレジットカードのサイズになりました!

初めて年金制度に加入する方が対象です

令和4年3月までは青色の年金手帳が発行されていましたが、4月以降は、被保険者資格の取得手続きをとり、初めて年金制度に加入する方については、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

※ 既に年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

例)現在「青色の年金手帳」を持っている私の場合

「クレジットカードと同じサイズで便利そうだから、基礎年金番号通知書を発行して欲しい!」と日本年金機構に頼んでも、既に年金手帳を持っているので基礎年金番号通知書は発行されません。

しかし、年金手帳を紛失した場合には、代わりに基礎年金番号通知書が送られてくるので、紛失した時に再発行依頼をかけましょう。

新しい物って使いやすく便利になっていることが多く、今回の新制度も今の時代に合わせた形にシフトしたイメージですね。

カードタイプは持ち運びが便利そうじゃの~

コンパクトで使いやすそうだニャ!

基礎年金番号とは

年金の加入記録は基礎年金番号で管理されています。

基礎年金番号は、お客様の年金加入記録を管理するためのキーとなる番号です。

日本年金機構では、原則、1人のお客様の年金加入記録を1つの基礎年金番号で管理しています。

基礎年金番号で管理されているということはマイナンバーカードとの紐付けも簡単に行え、マイナンバーカードを使って年金の各種申請や届出が可能となっています。

マイナンバーカードが使えるのは便利ですね!

マイナンバーカードの活用の場が拡がっています!

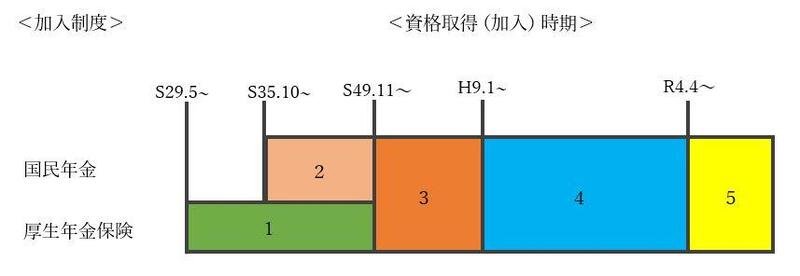

年金手帳などの変遷

下図を見て頂くと分かるように、資格取得時期により年金手帳等は異なります。

「基礎年金番号通知書」はマイナンバーカードと紐づいているので、これからはマイナンバーカードでのやり取りが多くなるかと思われますが、「基礎年金番号通知書」もしっかり保管して番号を管理しておいてください。

以前の年金手帳は「大きいから紛失しにくい」という利点があったのですが、今の時代はクレジットカードサイズで統一しておくのが一番使いやすいだろうと推測できます。

逆に考えると、「基礎年金番号通知書」は小さいので紛失しやすいという欠点があるとも言えますね。

マイナンバーカード、基礎年金番号通知書、クレジットカードなどが全て同じサイズであれば保管場所は一か所にまとめて管理がしやすくなりますから、効率よく動く現代人向けとも言えます。

時代と共に年金手帳も変化していくの~

青色の年金手帳

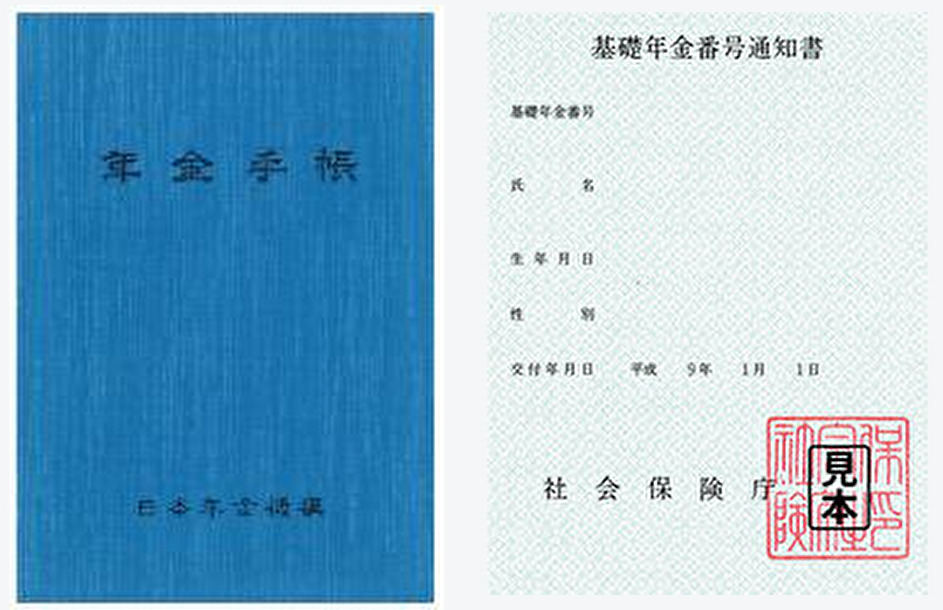

みなさんにも馴染みが深いであろう「年金手帳」と「基礎年金番号通知書」について軽く解説していきます。

青色の年金手帳は平成9年1月から令和4年3月までに被保険者資格の取得手続きをおこなった方に発行されています。(写真左側)

また、共済組合において資格の取得手続きをおこなった方で、これまで共済組合以外の加入履歴がない方には、「基礎年金番号通知書」が発行されていました。(写真右側)

今回はこれらが廃止され、新しい基礎年金番号通知書に変更になったのです。

年金手帳や基礎年金番号通知書は大事に保管しておいてください。

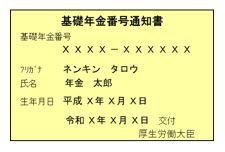

基礎年金番号通知書

基礎年金番号通知書については始まったばかりの制度なので詳しくない方が多いのではないでしょうか。

基礎年金番号通知書は、年金手帳から基礎年金番号通知書への切替えに伴い、4月以降、初めて被保険者資格の取得手続きおこなった方等に発行されます。

なお、共済組合において資格の取得手続きをおこなった方で、これまで共済組合以外の加入履歴がない方にも、同様の基礎年金番号通知書が発行されます。

基礎年金番号通知書の大きさは、横85mm×縦54mmでクレジットカードとほぼ同じ大きさで、基礎年金番号などが記載されています。

カードは大きさも手ごろで、最低限の必要事項が書いてあるだけなのでセキュリティー面もしっかりしていると言えるでしょう。

サイズが変わるって時代の流れだなってしみじみ思いますが、これは良い改革ですね。

改めてカード内容を知ると便利そうね!

年金手帳が廃止された理由

日本に住む20歳以上60歳未満の人は、厚生年金や共済に入っている人を除いて、すべて国民年金に加入することになります。

これまでの「年金手帳」では10桁の基礎年金番号が書かれており、年金に関する手続きや、名前・住所の変更時などで「年金手帳」が必要でした。

しかし、2016年のマイナンバーカードの登場と共に、日本年金機構でも事務処理にマイナンバーカードを利用するようになり、2018年からは年金の各種届出・申請についてもマイナンバーカードが使用できるようになりました。

これにより「手帳という形式の必要性がなくなっている」とし、2020年に交付された法律で「国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」が盛り込まれ、2022年4月から“年金手帳が廃止”される流れになったのです。

そういう経緯で廃止されたんじゃの~

基礎年金番号通知書なぜ必要?

マイナンバーカードがあるならそこに「基礎年金番号」を組み込んでしまえば事務作業が減って効率的だと私は思ってしまうのですが、実は、基礎年金番号はマイナンバーカードに紐づいていても、2つのカードを1つのカードに合体させることはできません。

なぜ、2つのカードは別々に存在し、「基礎年金番号通知書」が発行されるのか、その謎にも迫っていきましょう。

2つのカードを合体させられないその理由は、海外に住んでみえる日本国籍の方にあります。

海外に住んでいる場合は、マイナンバーを利用するのではなく、基礎年金番号で手続きを行うのが基本だからです。

その理由として、海外在住の方でマイナンバーが分からない場合、番号をお手元に用意することが難しいという理由があります。

海外に住んでみえる方が何かしらの手続きを行いたい場合、国内にいる親族などにマイナンバーが分かる書類の発行を委任しないといけなくなり、役所から海外に郵送してもらうという手間が発生してしまいます。

これはちょっと面倒ですよね。

ですので、海外では基礎年金番号をご利用いただくようご案内しているのです。

先ほど上げた海外の事例だけでなく、もう一つ理由があります。

国民年金保険料の口座振替申出などの手続きも基礎年金番号が必要になります。

国民年金保険料の口座振替申出に基礎年金番号がなぜ必要なのかというと、民間の金融機関が事務処理の間に入ってくるからなのです。

以上が「マイナンバー」ではなく「基礎年金番号」を必要とする事例であり、2つのカードを1つにまとめられない理由と答えなのです。

手続き上の補えきれない穴にハマる感じですね💦

2つに分かれている理由が分かってスッキリしました!

お手持ちの年金手帳は大切に保管しよう

私のように、既に年金に加入している方の場合は、今まで通り「年金手帳」で「基礎年金番号」を確認することができます。

ですので、既に年金に加入している方は、特になにもしないくても生活に変化はありません。

これから年金制度に新たに加入する方には、「基礎年金番号通知書」をお送りして、「基礎年金番号」をお知らせすることになります。

既に年金手帳を保有している方は、2022年4月1日以降も年金手帳は有効であり、年金手帳は基礎年金番号を明らかにすることができる書類なので、今まで通り大切に保管しておいてください。

大事に金庫に保管しておくニャ!

基礎年金番号通知書を受け取った方は紛失しないように気を付けてくださいね。

年金手帳は再交付できない

年金手帳が廃止されると、年金手帳の再交付は今後できなくなります。

廃止されるので当然といえばごく当然のことですが、一応情報として伝えておきます。

先ほども例を挙げてお伝えしましたが、年金手帳を紛失した場合などは代わりとして基礎年金番号通知書が送付されてきます。

役割としては、基礎年金番号を明らかにするための書類であり、年金手帳と変わりません。

廃止になるのは残念じゃの~

基礎年金番号が分からない場合の確認方法

最後に、年金手帳が手元になくても「基礎年金番号」を確認する方法をお伝えしておきます。

年金手帳以外で「基礎年金番号」を確認する方法は実はたくさんあります。

年金の納付書や領収書、口座振替額通知書にも年金基礎番号が書かれているので、そこを見れば番号はかんたんに分かります。

手元にそういった書類がないという人は、日本年金機構に電話で問い合わせて番号を確認してみてください。

基礎年金番号はすぐに確認できそうね!

まとめ

年金手帳が廃止になるという情報は知っておいた方がよいですが、そうなった影響で何か困った事態になることは無さそうですね。

個人的には年金手帳は存在感があって好きだったのですが、基礎年金番号通知書を手に取って使いやすさを実感したら年金手帳の存在など過去の物として思い出さなくもなるのでしょう。

これから新規に被保険者資格の取得手続きをとり、初めて年金制度に加入する方については、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

マイナンバーカードとの紐付けといい、世の中はどんどん便利になっていきますね。

ただ、マイナンバーカードでは対応できない事例もいくつかご紹介しましたので、その辺りに注意しながら今後、「基礎年金番号通知書」を有効活用していって貰えればと思います。