生活保護制度(厚生労働相の指針)

生活保護制度

(厚生労働相の指針)

目次

自治体に相談しよう!

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。

また、生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあります。

“明日は我が身”という言葉がありすが、新型コロナまん延の影響で誰が生活保護を受けてもおかしくない状況になっております。

何かあったら自治体すぐに連絡しましょう。

生活保護の対象者は?

○生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。

↓↓以下のような方が対象です

・ 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。

※ 不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。

・ 就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。

・ 年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。

・ 扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。

※ 保護の申請が行われた場合に、夫婦、中学3年生以下の子の親は重点的な調査の対象として、福祉事務所のケースワーカーが原則として実際に会って扶養できないか照会します。

その他の扶養義務者については、書面での照会を行います。

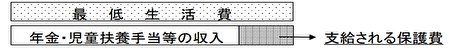

※ 必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており(最低生活費)、最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できます。

○生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定があります。

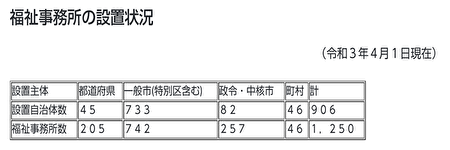

詳しくは、お住まいの自治体の福祉事務所にご相談ください。

最低生活費はそれほど多いとのではないことをあらかじめ理解しておきましょう。

実際に受給されている方々の声を聞くと「足らない。」と嘆く方が多いです。

生活保護費はもう少し上げて欲しいと思いますが、現実にはその逆をいっているように思います。

生活保護の受給開始後

手続きの流れ

○ お住まいの自治体の福祉事務所にお電話にて相談しましょう。

○ 保護の申請を行った場合、福祉事務所は訪問調査、資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。

○ 上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断します。

生活保護の受給開始後

○ 生活保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。

また、ケースワーカーによる生活に関する指導に従う必要があります。

この訪問調査がめんどくさいと言われる方も多いですが、生活保護の受給の為には必要な訪問調査です。

○ 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただく必要があります。

不正受給にならないように、正直に収入を申告して下さい。

嘘をついても数字で残るものなのですぐにバレます。

こそっと働き出して給料と二重取りしようなんて邪な考えは起こさないようにしましょう。

○ 生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。

家賃扶助と言われるもので、家賃を補ってくれます。

家賃の補助は生活を維持するうえでとても重要ですよね。

○ また、必要な医療、介護についても給付対象となります。

医療費削減のため、処方される薬は基本的にジェネリック医薬品です。

ジェネリック医薬品が悪いという訳ではありませんが、平等な最新医療を受けたいなと思うところではあります。

医療費は10割市区町村が負担する手前、医療費削減を図るのは仕方のないことかもしれませんね。

○ 家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などの支援を受けることもできます(一部の自治体を除く。)。

8つの生活扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)にあてはまれば、それに見合った支援を受けることができます。

まとめ

冒頭にも書いてありますが、生活保護の申請は国民の権利です。

必要ならば気にすることなく生活保護を受けましょう。

また、対象かどうかわからない方も電話で問い合わせくらいはしましょう。

もしかしたら対象かもしれませんし、どのような場合に対象なのかをしっかり把握しておくことも大切です。

“生活保護制度(厚生労働相の指針)” に対して13件のコメントがあります。